[리뷰] '성장의 시대' 1970년대를 노래한, 가수 송대관 선생을 기리며

‘노력하면 성공한다’는 가사는 1970년대 고도성장기의 서사다. 노력한다고 모두가 성공하는 것이 아닐진대 로또복권(당시는 주택복권) 당첨이 아닌, 날마다 다시 떠오르는 해를 소환하고 있다.

정길화 | 동국대 한류융합학술원장

가수 송대관(宋大寬)님이 돌아가셨다.

가신 이의 명복을 빈다. 송대관의 히트곡 ‘해뜰날’을 흑백TV 화면으로 보았던 세대의 일원으로 감회가 남다르다. 1975년의 일이다. 고등학생 시절 접한 이 노래는 심플한 가사와 경쾌한 곡조로 또래들에게 쉽사리 다가왔다. 학교 소풍에서 학급대항 노래자랑을 하면 거의 반드시 이 노래가 나왔던 듯하다. 짧은 머리에 검정 교복의 칼라를 뒤집어 입은 고딩들이 어깨동무한 채 ‘쨍하고 해뜰날 돌아온단다’를 떼창하며 사이사이 막춤을 추었을 것이다.

1967년에 데뷔한 그는 오랜 기간 무명이었다고 한다. 때는 바야흐로 가요계는 남진 나훈아가 일세를 풍미하고 있었고, 그 이전에는 최희준 배호 등이 버티고 있었다. '솔까말' 그는 화려한 외모나 카리스마와도 거리가 있다. 당시 가요계에 송대관이 들어설 여지는 별로 없었을 것 같다.

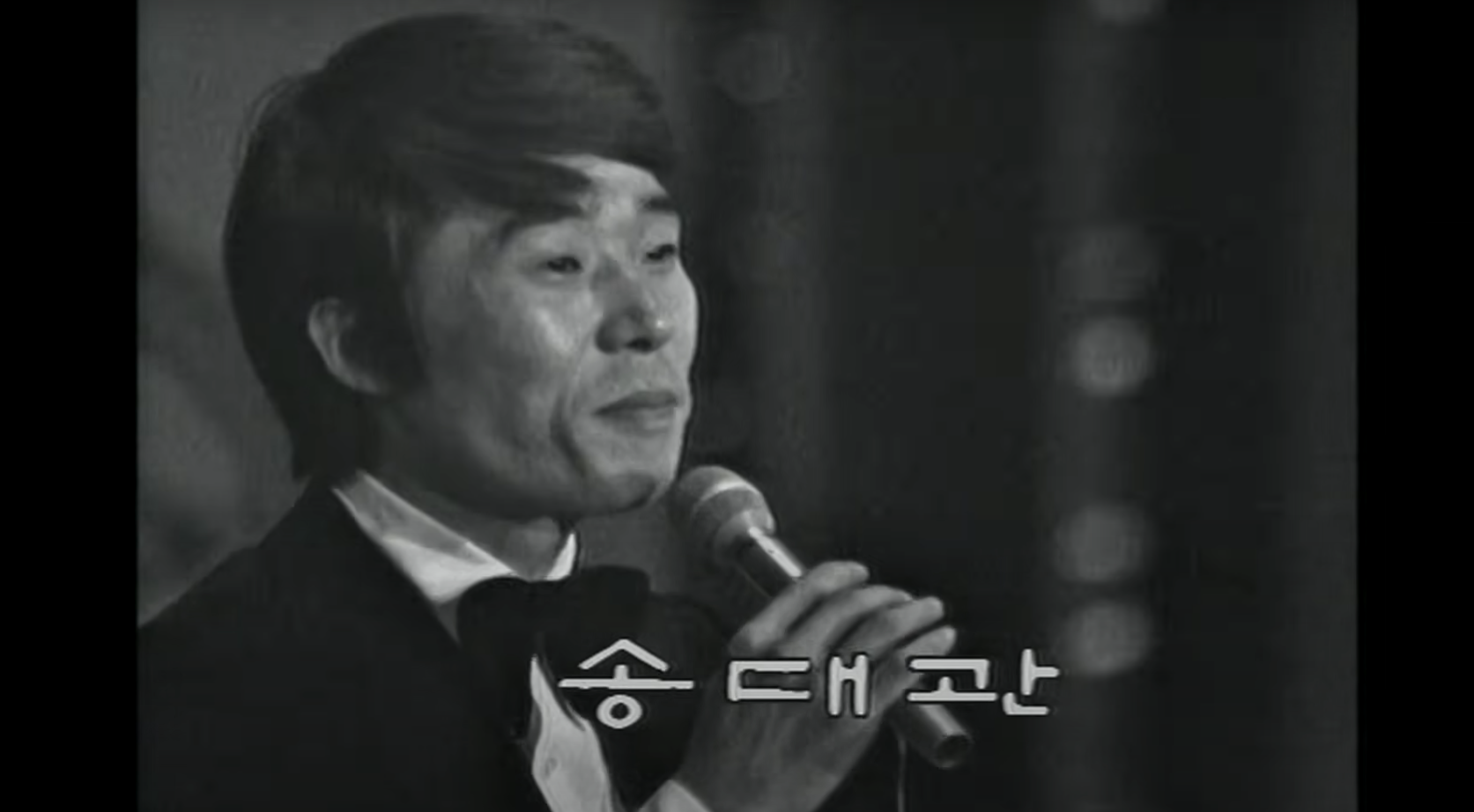

흑백TV 시대 '해뜰날'

그가 무명의 설움을 떨치고 일어서게 된 것은 다 아시는 바와 같이 ‘해뜰날’(1975 발표) 덕분이다. 트로트 계열의 그만한 히트곡이라면 나훈아의 ‘물레방아 도는데’(1971), 남진의 ‘님과 함께’(1972)가 생각난다.

‘해뜰날’의 히트는 데뷔 9년 만이고 나이는 만 30세다. 앙앙불락(怏怏不樂) 절치부심(切齒腐心) 끝에 이룬 성공이다. 그래서 ‘세월이 약이겠지요’(1971)인가? 마침내 1976년에 들어 MBC 금주의 인기가요에서 1등을 차지했다. 그날 그 방송을 직관했다. 당시 필자는 하라는 공부는 않고 TV를 보고 있었는데, 그날의 주인공 "송대관"은 1등이 되자 절반은 울음이 섞인 노래를 부르는 것이었다. 기억이 맞다면 이 프로그램의 MC는 불세출의 아나운서 변웅전이었을텐데 그도 약간 목메인 소리로 멘트를 했던 것으로 생각난다.

꿈을 안고 왔단다 내가 왔단다

슬픔도 괴로움도 모두모두 비켜라

안되는 일 없단다 노력하면은

쨍하고 해뜰날 돌아온단다

‘노력하면 성공한다’는 가사는 1970년대 고도성장기의 서사다. 노력한다고 모두가 성공하는 것이 아닐진대 로또복권(당시는 주택복권) 당첨이 아닌, 날마다 다시 떠오르는 해를 소환하고 있다. 영화 '바람과 함께 사라지다'의 명대사에서 영향을 받았을까. 내일은 내일의 해가 떠오른다... 그러니 절망하지 말고 노력하면 성공할 것이라는 가사는 달콤한 주문(呪文)처럼 들린다. 무릇 고단한 일상에 지친 대중들에게 위안을 주는 것은 대중문화의 본령이다.

성장의 시대

유신정권, 장기독재의 시기에 '쨍하고 해뜰날'을 기약하는 코리안 드림은 1970년대 참담한 인권 유린, 엄혹한 언론 탄압 그리고 열악한 노동 현장을 정당화하거나 분식(粉飾)하는 성장이데올로기였다. ‘해뜰날’ 또한 의도했든 아니든 여기에 복무하는 노래라고 할 수 있을 터다. 그래도 대중들은 좋았다. 노력하면 좋아질 것이라고 믿고 ‘쨍하고 해뜰날’을 부르고 ‘우리도 한번 잘 살아보세’를 불렀다.

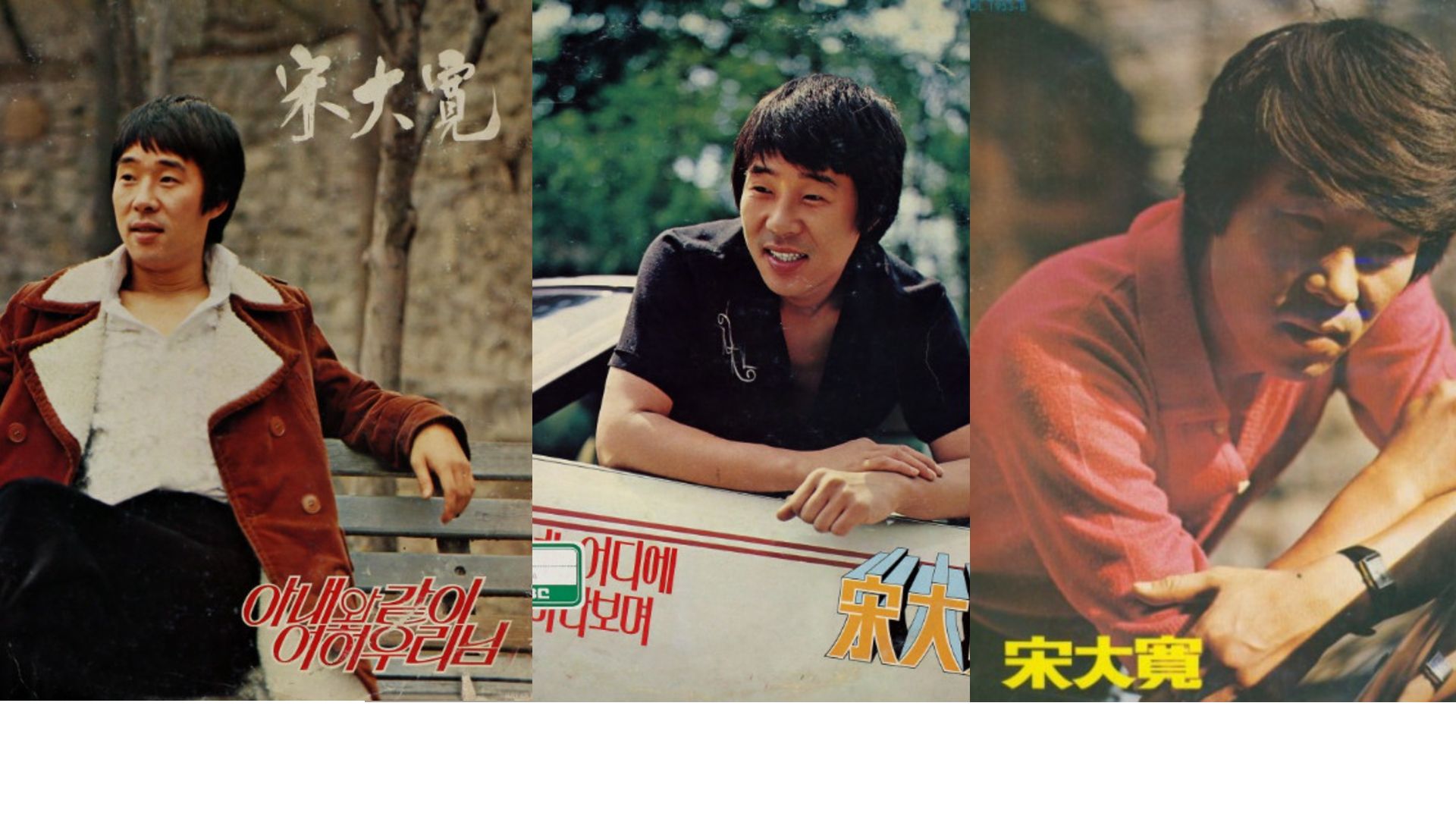

1946년 정읍 출신의 송대관은 1965년 전주영생고를 졸업한 후 상경해 1967년 가수로 데뷔했다고 한다. 독립유공자 송영근의 손자라고 하는데 이는 나중에 들은 애기다. 그 시절엔 그냥 고생을 많이 했다는 정도로만 알았다. 개인의 고생담과 간절한 소망을 버무려서 작사한 것으로 생각되는(작사자는 송대관) '해뜰날'의 여세를 몰아 1976년에 가요계의 각종 상을 싹쓸이했다. 인생은 역시 한 방이다. 자신의 노랫말처럼 “힘겨운 나의 인생 구름 걷히고/ 산뜻하게 맑은 날 돌아온단다/ 쨍하고 해뜰날 돌아온단다...”

가수에게 ‘원 히트 원더(one-hit wonder)’는 피하고 싶은 결말이다. 기나긴 인생에서 단 한 곡만 히트하고 사라지는 이들이 얼마나 많은가(사실 그러지도 못한 가수가 더 많을 것이다). 그에게도 '해뜰날' 이후가 중요했다. 싸이 박제상도 '강남스타일' 이후 두 번째 곡으로 노심초사했다. 송대관은 '해뜰날' 이후 여러 노래를 불렀으나 반응은 소소했다.

기억 나는 노래는 3년 후 1978년에 나온 '명동 나그네'다. 기억을 더듬기 위해 구글링했더니 같은 제목으로 두 곡이 나온다. 동명의 영화 주제가로 불린 1968년 '명동 나그네'(작곡 이봉조, 노래 조영남)가 먼저인데 전혀 다른 노래였다. 송대관의 노래는 이렇게 전개된다.

낯선 명동거리 밤은 깊어가니

오색 불빛들이 찬란하구나

앞을 쳐다봐도 뒤를 돌아봐도

모두들 웃는 얼굴 흐뭇하구나(...)

고향을 떠나온지 몇해나 되나 하고

손꼽아 헤어보니 아득하구나

어머님 그리고 아버지 누나 동생

모두들 잘있는지 궁금하구나 -----(명동 나그네, 1978)

이 노래를 들은 것은 대딩 시절이다.

듣고서는 빙긋 웃었다. 애오라지 성공을 위해 앞으로만 달려갔던 송대관은 이제 한숨 돌린 것 같았다. 인간사 내가 잘 되니 여유가 생기고 그런 나에게 세상은 달리 보인다. 만사는 일체유심조다. 의식이 족해야 예절을 안다고 하지 않았는가. 비로소 세상 사람들이 웃는 얼굴로 보이고, 고향의 가족들을 챙겨줄 마음의 여유가 생겨나는 것이다. 노랫말을 직설적으로 해석하면 그렇다는 얘기다.

아니 말이야 바른 말이지 다들 그렇게 살지 않는가.그로부터 세월이 지나도 한참 지났다. 이제 세상은 간단치 않다. 송대관이 지금 ‘해뜰날’의 가사를 쓴다면 “안 되는 일 없단다 노력하면은”에서 ‘노력’은 당근 ‘노오오오력’으로 바뀌어야 하겠다. 그뿐이 아니다. “안 되는 일 많단다 노오오오력해도...”로 해야 제대로 현실을 반영하는 가사가 되겠다.

노력해도 해뜰날이 안 오거나 혹은 해가 떠봤자 내 인생이 달라질 것이 없다는 푸념이 나올지도 모르겠다. 고도성장의 신화는 끝나고 헬조선이다. 엎친데덮친 격으로 저출산 인구절벽에 갈수록 초고령사회다. ‘해뜰날’은 바닷가 횟집에서 ‘회뜰날’로 바뀌었다.

그러는 사이 송대관은 어느 덧 현철, 태진아, 설운도와 함께 ‘트로트 4대 천왕’의 반열에 올랐다. 대단하신 분이다. 중간중간 활동이 끊기기도 하고 이런저런 소문도 있었지만 당사자가 아닌 이상 사실 잘 모르는 내용이다. 재벌 걱정과 연예인 걱정은 하지 말라고 하지 않았는가(기실 걱정이 되어서 걱정하는 게 아니라 대중들이 호기심과 심심파적으로 소비하는 가십일 뿐이다). 눈에 띄는 것은 말년에 나온 그의 노래다. ‘차표 한 장’, ‘네 박자’, ‘유행가’ 등...

너는 상행선 나는 하행선추억이 나를 울리네사랑했지만 갈 길이 달랐다 이별의 시간표대로 떠나야 했다(차표 한 장, 1992)

울고 웃는 인생사 연극같은 세상사 세상사 모두가 네박자 쿵짝쿵짝 쿵짝 쿵짜자 쿵짝 네박자 속에 사랑도 있고 이별도 있고 눈물도 있네(네 박자, 1998)

쿵쿵따리 쿵쿵따 신나는 노래 우리 한번 불러보자 쿵쿵따리 쿵쿵따 서글픈 노래 가슴치며 불러보자 유행가 노래 가사는 사랑과 이별 눈물이구나 음정 박자 따로지만 넘치는 감정으로 부르는 노래(유행가, 2003)

세 노래에 공통적으로 등장하는 단어는 ‘사랑’과 ‘이별’이다. 여기서 ‘사랑’이 나오는 배경은 능히 짐작할 수 있다. 의문의 여지 없이 한국 대중가요의 노랫말에서 최고 빈도어는 ‘사랑’이기 때문이다. 이는 데이터로도 뒷받침된다. 지난 2020년 11월 국립한글박물관이 <노랫말-선율에 삶을 싣다> 기획전을 하며 발표한 자료에 따르면 1920년부터 2010년까지 나온 노래 2만 6천여곡 가운데 ‘사랑’이라는 키워드가 압도적인 1위를 차지했다는 것이다. 이후 ‘말’, ‘사람’, ‘눈물’, ‘때’, ‘맘(마음)’... 등이 이어졌다고 한다.

가요는 "사랑"

4년 전 2016년에 네이버가 비슷한 조사를 했는데 여기서도 결과가 같았다. 무수한 노랫말 사이로 ‘그중에 제일은 사랑이다’(응?). 굳이 빅데이터를 동원하지 않아도 된다. 다들 자신이 즐겨 부르는 노래만 생각해 봐도 동일한 결과가 나올 것이다. 안 봐도 비디오 아니 OTT다. 한편 이 조사에서 직업은 '마도로스', 교통 관련 가사에서는 '항구', 국내 지명은 '서울', 해외 지명은 '월남' 등이 1위를 차지했다고 하는데 ‘고향’이 갈수록 줄어드는 등 시대 변천에 따라 증감을 보여 훙미를 끌기도 한다.

사랑이 있으면 이별도 있는 법이다. 그런데 네이버 자료를 보면 노래가사 톱 20에도 ‘이별’은 보이지 않는다. 가수 홍민이 ‘석별’(1972)에서 이미 “사랑의 기쁨도 이별의 아픔도/ 이제는 너와 나 다시 이룰 수는 없지만”이라고 노래했건만, 작사가들은 이별을 직접 드러내는 것을 꺼린 것 같다. ‘마음’, ‘가슴’, ‘속’, ‘눈물’, ‘생각’, ‘다시’... 등(네이버 발표 ‘노래가사 톱20’ 중)의 단어들은 아마도 실연과 같은 사랑의 아픔과 무관하지 않을 것이다. 사실상 ‘이별’의 다른 표현이다. 일종의 완곡어법이다. 하지만 송대관은 ‘사랑’과 함께 ‘이별’을 과감히 등치(等値)시킨다.

다시 ‘차표 한 장’, ‘네 박자’, ‘유행가’를 보자. 이 무렵 50대로 접어드는 가수 송대관은 ‘이별’을 회피하지 않는다. 상행선과 하행선(차표 한 장), 사랑도 있고 이별도 있고(네 박자), 신나는 노래 서글픈 노래(유행가) 등 전형적인 병치와 대조의 라임이다.

노래의 작사자가 송대관 본인은 아닌 것으로 나오지만(각각 조동산, 김동찬, 이정심) 어쩐지 분위기가 잘 들어맞는다. ‘네 박자’는 원래의 제목 ‘뽕짝’을 M본부 라디오 PD의 권유로 그가 고쳤다고 하고, ‘유행가’의 경우 송대관의 아내 이정심 씨가 노랫말을 썼다는 후일담이 있다.

이제 그는 젊은 시절처럼 ‘슬픔도 괴로움도 모두모두 비켜라’(해뜰날)고 호언하지도 않고, ‘낯선 명동거리의 깊은 밤’(명동 나그네)을 방황하지도 않는다. 그는 시차와 간격을 두고 세상을 관조하고 사랑과 이별을 그리고 아픔까지 모두 받아들인다. 이것은 성숙인가 순치인가. 혹은 기득권자의 여유인가. 아니면 대중가요의 루틴인가.

대답 대신 그는 유행가는 “넘치는 감정으로 부르는 노래”일 뿐이라고 말하고 홀연히 떠났다. 이는 가수가 스스로 자신의 작업을 자각하고 정의(定義)한 것으로 우리 대중가요사에 남을 것으로 생각한다. 거듭 그의 명복을 빈다.(끝)

P.S.

송대관 가수와는 약간의 개인적인 인연이 있다. 1999년 제26회 방송대상(한국방송협회 주최) 심사에서 그가 개인상 부문 가수상을 수상했다. 당시 심사위원의 일원으로 참여했는데 송대관이 압도적인 표차로 선정되는 것에 한 표를 보탰다. 나중에 라이벌 태진아보다 먼저 수상했다고 '솔찬히' 기뻐했던 모습을 보았다(태진아는 이듬해 2000년에 방송대상 가수상 수상 했음)

저자 정길화 : 1984년 MBC에 PD로 입사해 "세상사는 이야기", "인간시대", "PD수첩", "이제는 말할 수 있다" 등 교양 프로그램과 시사 다큐멘터리를 주로 만들었다. 2021년부터는 한국국제문화교류진흥원장으로 일하며 국제문화 교류와 한류 진흥을 위해 활동했다.

![[분석] OTT 시대의 막장, 왜 반복되는가 ― 감정의 알고리즘과 욕망이 설계되는 방식](https://cdn.media.bluedot.so/bluedot.kwave/2025/12/p2hxlj_202512201852.jpg)

![[연구] 넷플릭스 한국 진출 10년을 돌아보다: ‘약한 고리 깨기’에서 ‘원숭이 꽃신’까지](https://cdn.media.bluedot.so/bluedot.kwave/2025/12/nijw81_202512140459.jpg)