[칼럼] 영화제를 만든 공간들, 공간이 만든 영화제: 영화제와 공간성에 관한 단상

지역의 공간성이 '영화제'로 인식될 수 있도록 로컬리티 기반 정체성을 분명히 드러내야 하고, '영화제'는 단발성 이벤트가 아닌 장소가 품고 있는 기억과 문화적 지형을 구축하는 실천이 되어야 한다.

정흠문 | 나사렛대학교 교수

대한민국은 페스티벌 공화국이다. 특히 그 중 영화제도 빼놓을 수 없다.

조금만 품을 팔면 전국 각지에서 열리고 있는 이름 모를 영화제부터, 세계적으로 널리 인정받고 있는 영화제까지 찾아볼 수 있다. 몇년 전 웹상에서 검색되는 영화제를 헤아려보니 대략 300여개가 넘었다. 이른바 '영화제'의 홍수 시대다.

영화라는 매력적인 소재는 여러 사람들의 관심을 끌어 당긴다. 지역 혹은 영화제가 가진 특정한 목적과 더불어 주최 지역민들, 영화인들, 그리고 이를 관람하거나, 지역을 관광하려는 사람들의 관심을 끌어 당긴다. 이러한 맥락에서 영화제를 운영하는 주최는 자신들만의 영화제 정체성을 최대한 유지함과 동시에 개최의 성공을 위한 다양한 전략을 모색한다. 이는 영화제가 단지 영화의 상영에 그치지 않고 문화적 산업에서 다양한 부수 효과와 부가가치를 가져온다는 점에서 기인한다.

도시와 영화제의 시작

우리는 영화제를 어떻게 인식하고 있는가? 1996년 가을, 서울이 아닌, 제 2위 도시이지만 소위 문화 산업의 변방인 부산에서 영화제가 열린다는 것은 매우 이례적인 선언이었고, 도전이었다. 정치적으로 해빙기, 산업적으로 부흥, 문화적으로 활황기에 접어든 시점에 영화제의 부산행은 매우 매력적인 출발이라 할 수 있었다.

이후 부산국제영화제는 어느덧 아시아를 대표하는 국제영화제로서, 한국의 콘텐츠를 알리고 성장시킨 플랫폼과 원동력으로서, 전세계의 경쟁력 있는 영화를 한국에 소개하는 장으로서 오늘날 한국영화의 양적, 질적 성장의 기반이 되었다고 할 수 있다.

이상길·최혁규(2016)는 "국제 영화제 공간의 역사적 형성과 구조적 특성 연구"에서 “부산국제영화제 출범 이후 많은 영화제들이 등장하거나 사라졌다”고 언급하며, 1996년을 한국 영화제사의 전환점으로 바라본다. 이처럼 한국에서의 영화제는 부산국제영화제를 기점으로 성장해왔다고 할 수 있다.

영화제의 공간적 기원

오늘날 전 세계적으로 수백 개에 달하는 영화제가 열리고 있지만, 영화제라는 제도는 본래 유럽에서 기원한 현상이었다. 최초의 영화제는 1898년 1월 1일, 모나코에서 열렸고, 이후 이탈리아의 토리노, 밀라노, 팔레르모, 독일의 함부르크, 체코슬로바키아의 프라하 등지에서 영화제가 잇따라 개최되었다.

초기 영화제는 단순한 상영의 장을 넘어서 도시의 문화적 위상을 높이고, 정치적 이념을 표현하며, 관광과 지역경제를 활성화하는 복합적 목표 속에서 발전했다. 그리고 베니스에서 정기적으로 개최된 La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica는 영화제가 하나의 제도적 형식으로 자리 잡는 시초가 되었다.

이에 De Valck(2007)은 영화제 출발이 “특정 도시의 문화적·정치적·지리적 맥락 속에서 태어났으며, 어디에서 열렸는가는 영화제의 성격과 정체성을 형성하는 데 핵심적인 요소였다.”라고 말한다. 이후 제2차 세계대전 직후 유럽 각국은 자국의 도시들을 중심으로 영화제를 설립하며, 유럽 중심의 영화제 붐을 일으켰다. 로카르노(1946), 카를로비바리(1946), 에든버러(1946), 베를린(1951) 등은 대표적인 사례이며, 이 도시들 또한 특정한 장소의 기후, 경관, 정치적 조건과 문화적 자산을 통해 영화제의 개성과 권위를 구축해 나갔다.

이와 같은 견지로 영화제의 성장과 그 중요성을 살펴보려면 역사와 현재를 분석해야 하는데, Stringer & Julian(2016)에 따르면, 영화제가 출발한 시간적 맥락뿐 아니라 그것이 개최된 장소의 지리적 조건 역시 함께 고려되어야 한다는 것이다. 그는 “영화제의 형성과 확산은 '언제'와 함께 '어디서' 열렸는지를 통해 비로소 온전히 이해될 수 있으며, 시간성과 공간성은 서로를 비추는 거울이자 그림자이다.”라고 피력한다. 다시 말해 반드시 “어디서”라는 물음 위에서 이해되어야 한다는 것이다.

도시가 만든 영화제

이러한 맥락에서 부산국제영화제의 위상과 그 성공의 배경을 몇 가지로 생각해보면, 첫째, 정책과 지역의 지원, 둘째, 영화인들의 생산적, 자발적 참여, 셋째, 관객들의 참여, 넷째, K-컬쳐의 자생력 등을 들 수가 있겠다. 그러나 이러한 요소들 위에 존재하는 부산이라는 항구 도시의 공간적 특성 또한 결코 간과할 수 없다. 바다를 접한 개방성과 이국적인 경관은 영화제의 상징성과 장소성을 강화하며, 부산이라는 도시 자체가 영화제를 기억하게 하는 브랜드이자 무대로 기능한다.

이는 유수 영화제의 롤 모델로서 칸느 영화제에 대한 성공과 일맥상통한다. 칸느영화제에 대한 일반적인 인식은 영화제가 가진 오랜 역사속에서 형성된 권위적 상징성, 의례적 체계, 창의적 콘텐츠와 시대의식, 상업적 확장 가능성, 그리고 관광·오락 요소의 조화를 갖추고 있다. 하지만 그 모든 요소들이 발현될 수 있었던 배경에는, 지중해를 배경으로 한 칸느만의 지리적·문화적 공간성, 즉 도시 그 자체가 갖는 고유한 기후, 풍경, 사회적 분위기등이 존재한다.

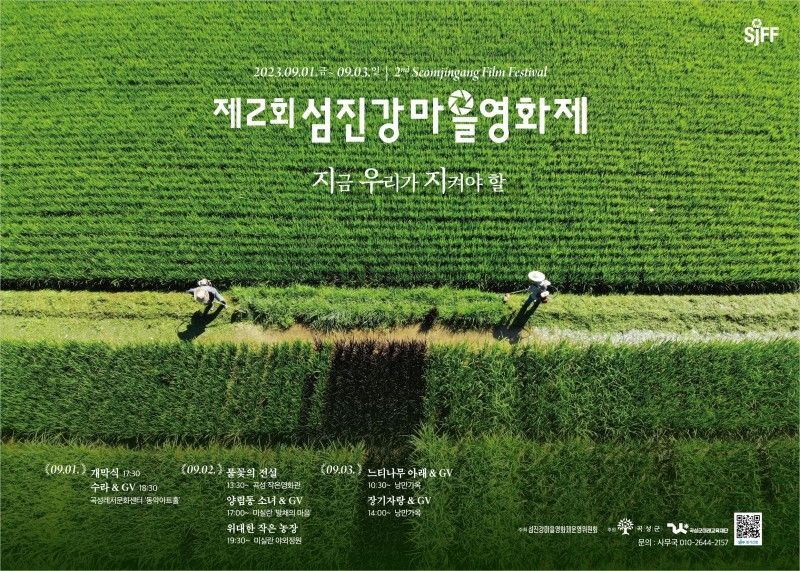

영화제는 시대의식을 선언하는 공간이자 체험하는 장이고, 공간과 사회의 관계를 재현하는 문화적 플랫폼이 된다. 소위 메트로폴리탄에서 개최되는 커다란 국제영화제와 더불어 대도시가 아닌 소규모 도시에서의 개최는 공간성이 가지는 특성을 지역의 역사적 정체성과 함께한다. 필자가 2023년에 경험한 전남 곡성의 섬진강영화제는 이러한 장소성과 체험성을 극대화한 사례다.

이 영화제는 지역 공간의 특성을 적극적으로 활용하여 단지 영화를 상영하는 데 그치지 않고, 곡성이라는 지역의 역사, 문화, 환경을 관객이 직접 체험할 수 있도록 설계되었다. 이는 영화제가 지역성을 기반으로 한 문화적 실천이자, 장소성과 연결된 정체성 형성의 장이 될 수 있음을 보여준다.

'통과의례' 영화제

De Valck(2007)은 판 게넵(Van Gennep)의 “통과의례 Rites of Passage” 개념(분리 – 전이 – 재통합)을 영화제 시공간에 대입한다. 그에 따르면 첫째, 영화제는 상징적 가치를 창출하는 의례(ritual)의 공간이다. 즉, 붉은 카펫, 시상식, 작품에 대한 권위 부여, 선정 등으로서 단순한 상영의 장을 넘어, 문화적 지위와 가치를 부여하고, 그 시공간에 참여하는 사람들에게 일종의 문화적 우월성 혹은 성취에 대한 뱃지를 달아준다.

둘째, 전이영역(Liminal state)로서의 영화제이다. 이는 시장과 예술의 공정에서 생산과 배급의 공정에서 참여자들은 시장의 냉혹한 평가에서 잠시 유보되는 소도의 공간의 진입과 체류를 허가 받는다는 것이다. 다시 말해 시장의 규칙에서 벗어나, 문화적 성과나 사회적 의미에 집중하는 일종의 문화적 일탈의 공간의 기능하고, 이것이 영화제를 유지하는 핵심구조라 할 수 있겠다. 결국 산업내의 생산자와 소비자가 한곳에 모여 어떠한 상업적 계산을 떠나 오로지 페스티발에서 제공하는 문화적 자양분의 바다에 빠질 수 있는 것이다.

셋째, 영화제는 문화자본을 경제 자본으로 전환을 엿볼 수 있는 플랫폼이다. 즉, 예술적 생산으로서 상징적 가치와 자본이 경제적, 산업적 자본으로 전환을 대기하는 공간이 될 수 있고, 영화제에 참여한 작품으로서 시장내에서의 통용될 수 있는 권위를 부여 받을 수 있다.

넷째, 영화제는 문화산업 구조를 재구성한다. 경제적 관점에서 문화적 관점으로서의 전환이며, 문화적 정당성을 부여하는 시공간이라는 것이다. 예를 들어 시장진입이나 시장내에서의 존립 기반이 열악한 생산자, 혹은 초기 진입제작자들에겐 등용문으로서 기능하여, 선순환적인 시장진입의 길을 열어주는 역할을 한다.

정리하면, 언급하였듯이 영화제는 공간성과 시간성에 대한 이중구조로 존재한다. 영화제는 상징적 가치를 지닌 단순한 이벤트가 아니라 특정한 ‘장소성’을 지닌 의례의 장이다. 결국 영화제는 공간의 중요성이 매우 강조되어 왔고, 영화제의 성공과 지속요건 중의 하나라는 것이다.

영화제가 머무는 낯선 땅

이러한 측면에서 DMZ국제다큐멘터리영화제가 지닌 공간성에 대해 이야기 해보고자 한다. DMZ국제다큐멘터리영화제(DMZ Docs)는 2009년 시작된 다큐멘터리 전문 국제 영화제로, 비무장지대(DMZ)라는 특수한 공간적 의미를 배경으로 한다. 영화제는 첫 출발 기치로 내세웠던 환경에 대한 이슈를 넘어 비무장지대라는 독특한 배경과 더불어 전세계의 다양한 이슈를 소화하고 있다.

영화제는 DMZ이라는 상징적 요소에서 기인한 명확한 정체성을 부인할 수 없다. 자국민의 인식과 그리고 국제영화제로서 외국인의 인식에 대한 차이는 분명할 것이다. 적어도 자국민에게는 DMZ이라는 이름이 내포한 특정한 의미를 배제한체 영화제를 인식한다는 것은 쉽지않다. 이는 영화제가 가진 차별화된 주제의식에 대한 기반이 될 수도 있지만, 확장성과 유연성을 통해 보다 성장할 수 있는 기회에 대한 한계로도 볼 수 있을 것이다. 하지만 DMZ이라는 명확한 브랜딩 네이밍 이 영화제가 지금껏 성공적으로 유지될 수 있는 가장 강력한 요소중에 하나임에 틀림없다.

그러나 ‘DMZ’라는 명칭은 특정한 물리적 도시를 가리키지 않으며, 실제 영화제가 열리는 장소(고양, 파주 등)와의 연계성이 명확하지 않다. 이는 영화제 방문객이나 국제 관객들이 개최지를 직관적으로 이해하기 어렵게 만드는 요소로 작용한다. 명확성이 떨어진다는 것은 해당 지역 공간에서의 인식이다.

앞서 살펴 보았듯이 국내외 주요 영화제들은 대부분 지역명을 명기하거나 병기함으로써 도시의 정체성을 강화하고 있다. 해외에서는 칸느국제영화제, 베니스영화제, 베를린영화제 등이 있고, 국내에서는 부산국제영화제, 전주국제영화제, 부천국제판타스틱영화제, 제천국제음악영화제 등은 각각의 지역적 특성과 문화적 이미지를 영화제와 결합하여 도시 브랜드를 형성하는 데 성공한 사례들이다. 이러한 영화제는 단순히 영화 상영의 장을 넘어, 도시의 정체성을 표현하고 외부에 각인시키는 문화적 이벤트로 기능한다.

영화제 | 도시 |

Cannes Film Festival | Cannes (칸) |

Berlin International Film Festival | Berlin (베를린) |

Venice Film Festival | Venice (베니스) |

Toronto International Film Festival (TIFF) | Toronto (토론토) |

Busan International Film Festival (BIFF) | Busan (부산) |

Tokyo International Film Festival | Tokyo (도쿄) |

Locarno Film Festival | Locarno (로카르노) |

San Sebastián International Film Festival | San Sebastián (산세바스티안) |

New York Film Festival | New York (뉴욕) |

Shanghai International Film Festival | Shanghai (상하이) |

Hong Kong International Film Festival | Hong Kong (홍콩) |

Jeonju International Film Festival | Jeonju (전주) |

Sydney Film Festival | Sydney (시드니) |

Mumbai Film Festival (MAMI) | Mumbai (뭄바이) |

Karlovy Vary International Film Festival | Karlovy Vary (카를로비바리) |

Tallinn Black Nights Film Festival | Tallinn (탈린) |

Moscow International Film Festival | Moscow (모스크바) |

Chicago International Film Festival | Chicago (시카고) |

London Film Festival (BFI London) | London (런던) |

도시명이 명기되어있는 국제 영화제 목록

매년 봄 우리가 칸느에 간다고 하면, 해변의 칸느를 연상하고 동시에 영화제를 떠올린다. 이것은 곧 영화제와 도시가 같은 의미의 시공간으로 묶여 있음을 말한다. 이렇듯 많은 국제 영화제가 해당 도시의 이름을 명시하며 도시와 영화제를 동일시한다. 이는 곧 도시 브랜드화, 관광 활성화, 문화예산 유치, 거주자 정체성 강화로 이어진다.

도시 없는 영화제

반면 DMZ국제다큐멘터리영화제는 ‘DMZ’라는 상징적인 지리 개념을 전면에 내세우고 있지만, 실제 지역(경기 북부 지역)의 행정적 정체성은 가려져 있다. 즉, 실질적인 개최 도시명이 명확히 드러나지 않으며, 그로 인해 영화제와 도시 간의 연계성이 약화되고 있는 상황이다.

예산과 시설 부분에서 지방정부(경기도)가 일정 부분을 부담하고 있음에도, 지명을 병기하지 않고 추상적인 지리 개념만을 사용하는 것은 도시나 주민 입장에서 영화제가 ‘자신들의 공간에서 벌어지는 일’이라는 인식을 갖기 어렵게 만든다.

이처럼 영화제와 공간성이 일치하지 않는다는 것은 지역 공동체가 해당 영화제를 충분히 수용하지 않고 있다는 것을 의미한다. 다시 말해, 다른 국내 영화제들처럼 정책적, 문화적, 산업적으로 지역과 융합되는 지점에서 약점을 드러내고 있다는 평가다. 이는 지역 관광과 문화산업과의 시너지를 창출하는 데에도 일정한 한계로 작용할 수 있다.

DMZ국제다큐멘터리영화제 부집행위원장을 역임했던 진모영 감독은 영화제의 공간성과 관련하여 “필름은 있는데 페스티벌이 없는 거다. 영화제의 여러 가지 기능들이 있지만, 도시에 영향을 주고 도시를 변화시키는 미션이 있다고 본다”고 말한 바 있다. 그의 말처럼 영화제는 단지 영화만으로 존재하거나 지속될 수 없으며, 영화를 향유하는 사람들의 존재, 그리고 그들이 지속적으로 유입될 수 있는 매력적인 공간성이 반드시 필요하다.

올해로 17회를 맞이한 지금, 이 영화제는 ‘정체’가 아닌 ‘진보’를 향해 나아가야 할 시점에 서 있다. 예술적 영역, 산업적 영역, 그리고 지역과 다양한 집단의 네트워크가 함께 어우러지는 가운데, 영화제의 공간성이 보다 극대화된 미래를 상상해본다. 영화제에는 영화만이 있어서는 안 되며, 그 안에서 ‘장소’가 보일 수 있어야 한다.

지역의 공간성이 영화제로 인식될 수 있도록 로컬리티에 기반한 정체성을 분명히 드러내야 하고, 영화제는 단발성 이벤트가 아닌, 장소가 품고 있는 기억과 문화적 지형을 구축하는 실천이 되어야 한다. 무엇보다, 영화제를 통해 도시를 기억하게 해야 한다.

지금까지 영화제가 이뤄낸 성과와 그 가치를 존중하고, 그동안 쌓아온 역량을 높이 평가하면서, 이러한 제안을 조심스럽게 덧붙여본다. (끝)

작성일: 2025년 3월 24일

필자 정흠문은 1993년 서강대학교 신문방송학과를 졸업하고 KMTV에서 뮤직비디오 감독으로 경력을 시작했으며, 이후 김종학프로덕션에서 드라마 연출과 프로듀서로 활동했다. 시트콤 <선녀가 필요해>(2012), 드라마 <로맨스 헌터>(2007), <여자는 다그래>(2010), <유리구두>(2002), <서동요>(2004), <오필승 봉순영>(2004), <여사부일체>(2008), 음악영화 <나는 나비>(2010) 등 연출과 제작에 참여했다. 연극영화 전공으로 박사 학위를 취득한 후, 2021년부터 나사렛대학교에서 드라마와 영화 제작을 지도하고 있다

참고문헌

이상길·최혁규. "국제 영화제 공간의 역사적 형성과 구조적 특성 연구." 문화와 사회 (2016): 65-120.

De Valck, Marijke. Film festivals: From European geopolitics to global cinephilia. Amsterdam University Press, 2007. pp. 47-49.

Stringer, Julian. "Film festivals in Asia: notes on history, geography, and power from a distance." In Film Festivals, pp. 34-48. Routledge, 2016.

De Valck, Marijke. Film festivals: From European geopolitics to global cinephilia. Amsterdam University Press, 2007. pp. 36-39.

오마이뉴스, “DMZ국제다큐멘터리영화제의 미래, 진모영 감독의 고민,” https://news.nate.com/view/20220929n31194

![[분석] OTT 시대의 막장, 왜 반복되는가 ― 감정의 알고리즘과 욕망이 설계되는 방식](https://cdn.media.bluedot.so/bluedot.kwave/2025/12/p2hxlj_202512201852.jpg)

![[연구] 넷플릭스 한국 진출 10년을 돌아보다: ‘약한 고리 깨기’에서 ‘원숭이 꽃신’까지](https://cdn.media.bluedot.so/bluedot.kwave/2025/12/nijw81_202512140459.jpg)